En 941, l’abbaye de Cluny, nouvellement

créée, relève les ruines de l’abbaye de

Saint Jean-d’Angély détruite par les Vikings en

867.

Dès le début du XIe siècle, Saint-Jean se lance

dans l’exploitation de salines au nord de la Saintonge, autour de

Châtelaillon.

En 1047, Geoffroy Martel, comte d’Anjou et de Saintonge, a fondé avec son épouse,

l’abbaye aux Dames de Saintes. Pour que l'abbaye puisse subvenir

à ses besoins, il offre à l’abbaye

des possessions à Broue, Saint-Sornin, Saint-Just, Marennes, tous ports sauniers.

En 1074, Guy-Geoffroy, duc d’Aquitaine, offre à l’abbaye de la Chaise-Dieu, fondée en 1043,

un territoire dans la forêt du Baconais où l’abbaye fonde le monastère de Sainte-Gemme.

Avec en privilège, la “Prévôté de

Seudre”, laquelle contrôle et entretient les canaux qui

alimentent les marais des bords de Seudre.

En échange il perçoit une taxe de 5/12e de muid pour 10 muids de sel récolté.

(Le muid fait à peu près une tonne)

Dès 1080, Cluny réagit, et grâce à des “dons”, l’abbaye ouvre, non loin du golfe de

Saintonge, le monastère de Montierneuf à vocation agricole. Lequel se lance

dans l’exploitation des marais salant et crée un port saunier près du village de Saint Agnant.

La Chaise-Dieu qui contrôlait plus ou moins l’exploitation du sel de la Seudre, installe

au début du XIIe siècle, un prieuré qui deviendra monastère, à Trizay. Celui-ci ouvre un

prieuré à Saint-Jean d’Angle et construit, près du village, un port saunier qui restera

très actif aux XIIe et XIIIe siècles.

En 1080, s’ouvre, dans le canton de Créon, près de Bordeaux, l’abbaye de la Sauve Majeure.

Dès 1092, elle obtient d’Hélie de Didonne, seigneur de la châtellenie de

Royan, des marais salant dans l’île d’Oléron. Grâce aux “dons” du Sire de Mornac, en

1155, elle ouvre un prieuré à Mornac, port saunier.

L’abbaye de Sablonceaux, créée

tardivement en 1136, possédera, dans l’île

d’Oléron,

le prieuré de la Perroche, à la fois port de pêche et débouché des marais salant qui

échancrent le littoral entre Perroche et la Remigeasse.

Grâce aux largesses de Gombeau, seigneur de Mornac, l’abbaye de la Couronne fille

de celle d'Angoulême, ouvre le prieuré de la Petite Couronne en 1182.

En 1189, ce sont les moines de Grammont qui

créent le prieuré de la Garde. Ces deux prieurés

sont situés

près de La Tremblade et exploitent des salines à l’embouchure de la Seudre.

L'existense des pays rédimés

résulte du rattachement définitif du duché

d'Aquitaine à la France au début du XIIIe

siècle.

Sous la domination anglaise cette région est soumise, comme la France capétienne,

à un impôt sur le sel, mais plus léger que la

gabelle, et qui fut maintenu jusqu'au début du XVIe

siècle.

Cette disparité dans le poids de l'impôt et donc dans le prix du sel provoquait une importante contrebande.

Pour y mettre fin, le pouvoir royal tenta d'uniformiser la gabelle par diverses mesures fiscales prises de 1537 à 1544.

Cette augmentation de la fiscalité provoque en 1548 une

insurrection dans les provinces littorales concernées : la

Révolte des Pitauds.

Après une sévère répression, un compromis est accepté par le roi Henri II de France.

Les représentants du clergé, de la noblesse et du tiers

état des "pays" de Poitou, Châtellerault, Saintonge,

"ville et gouvernement de la Rochelle",

Angoumois, Haut et Bas Limousin, Haute et Basse Marche, Périgord

et "enclaves et anciens ressorts d'iceux" obtiennent en 1549 la

suppression de la gabelle et des greniers à sel.

En échange, ils s'engagent à payer en une seule fois la somme de 450 000 livres.

Les provinces concernées doivent cependant continuer à

payer une taxe annuelle, qui est rachetée à son tour en

1553.

Dès lors le Poitou, le Limousin, la Marche et donc Brouage sont exonérés de tout impôt sur le sel.

Les protestants instaureront une taxe de 5 sols par muid de sel, pour financer leur cause, pour pouvoir embarquer le sel

et les successeurs catholiques la feront monter jusqu'à 25 et même 35 sols.

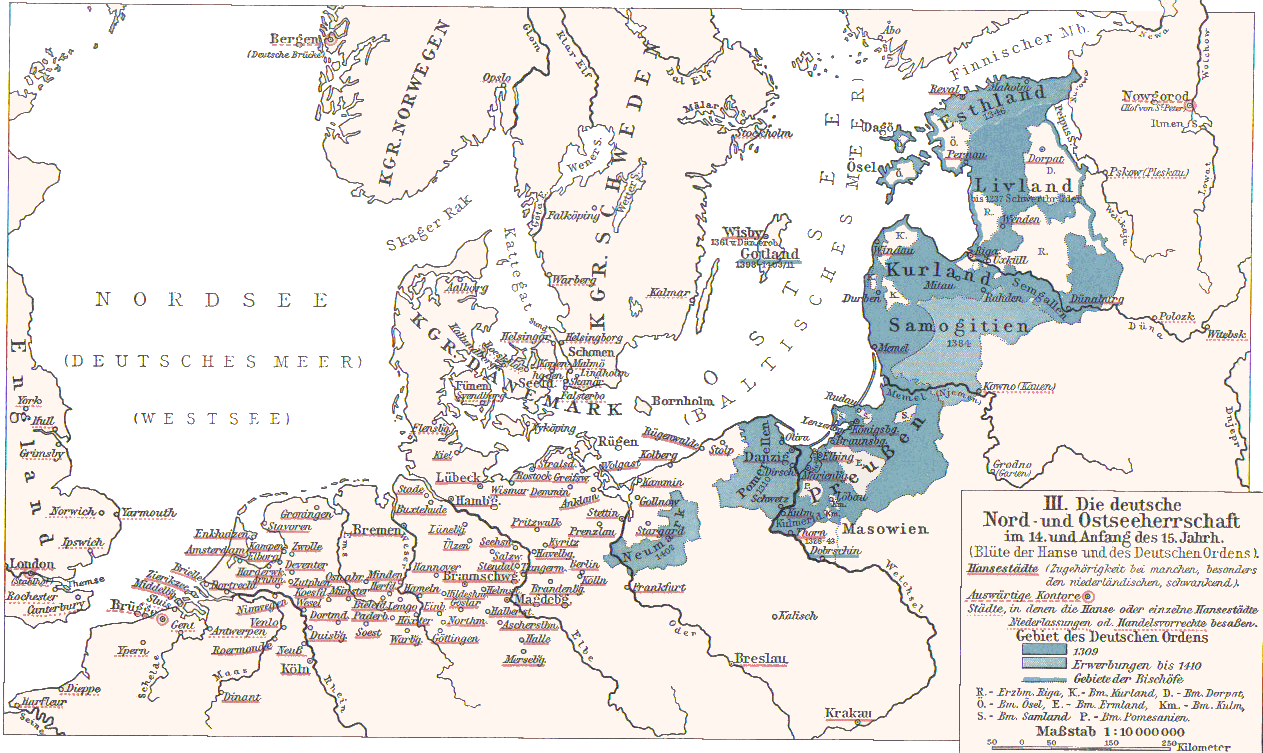

2- Un commerce maritime avec le Nord de l’Europe, commerce de plus en plus important.

Ce sont surtout des navires anglais qui assurent ce commerce, plus

nombreux à partir de 1154, date à laquelle Aliénor d’Aquitaine est couronnée reine

d’Angleterre. II y a, également des bateaux flamands, frisons (Pays-Bas). Des navires

de la “Ligue hanséatique”, qui groupe les grands ports de la Baltique et de la mer du

Nord, se ravitaillent, maintenant, en Saintonge. Les registres du "Droit maritime" de

Hambourg, l’un des plus gros ports de la "Ligue", mentionne, au début du XIIIe siècle,

le sel et le vin de Saintonge.

3- Enfin, il existe un important courant de cabotage de sel qui remonte la Gironde en

direction de Bordeaux (30% du tonnage transporté), de Blaye (20%) et de Meschers (17%) .

.Jusqu’au XIIIe siècle, le rythme des transports était conditionné par les saisons.

On naviguait peu l’hiver. Mais grâce aux progrès techniques dans la construction navale:

gouvernail d’étambeau, nouvelles formes de voiles, à partir du XIVe siècle, le rythme

des déplacements obéit aux impératifs du fret transporté.

Le principal port d’exportation fut, d’abord, Châtelaillon. Ce qui faisait la fortune et la

puissance des Sires "des Alon". Guillaume X, duc d’Aquitaine, père d’Aliénor, en prit

ombrage. II assiège Çhâtelaillon en 1130, fait raser la ville en 1131. II aménage, sur

ses terres, en port saunier, La Rochelle qui était un petit port de pêche.

C’est surtout Aliénor qui, à partir de 1137, ne va pas ménager ses efforts pour en faire un grand

port. Ce n’est que lorsqu’elle sera reine d’Angleterre que La Rochelle deviendra le

principal port de l’Aquitaine.

Trois ports importants se trouvent autour de l’embouchure de la Seudre : Arvert au

Sud, Marennes au Nord, le Château d’Oléron en face de l’estuaire.

Le cabotage dans la Gironde profite à Royan, citadelle construite à l’entrée de

l’estuaire pour en protéger l’accès. Tous les bateaux qui entrent ou qui sortent,

s’arrêtent en face de la forteresse pour attendre des vents ou des courants favorables.

Le Sire de Didonne, seigneur de la châtellenie de Royan, en profite pour faire payer

une taxe qui sera codifiée au début du Xllle siècle sous le nom de "Coutume de

Royan". Cette taxe est de 2 deniers oboles pour un tonneau de vin, mais de 5 deniers

pour un "cent" de sel. Or, sur les 180 à 200 bateaux qui s’arrêtent dans l’année, le sel

représente 60% du fret. Les gabares viennent, surtout, de Marennes (40%), d’Arvert

26, 5%), de La Tremblade (5,3%).

Les gabares qui se sont spécialisées dans le transport du sel font la navette surtout en

automne et en hiver. C’est ainsi que la Marie, d’Arvert, appartenant à Jehan Moisen,

fait escale à Royan, le 28 février 1467. Elle repasse le 3 septembre, le 16 novembre,

le 12 décembre, le 28 février 1468.

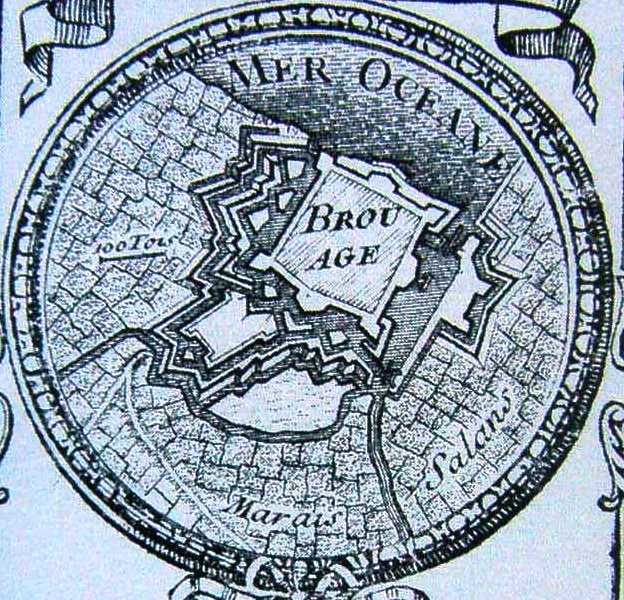

Dès le XIVe siècle, la baie de Brouage est rattachée au domaine royal français. Le seigneur de

Pons reçoit de Charles V, la châtellenie d’Hiers, dont Brouage fait partie

Au XVe siècle le port de BROUE s'est décalé en aval sur un chenal tout proche de l'océan.

Le commerce du sel a pris un grand essor, celui du vin aussi,

et les navires viennent y charger cette denrée nécessaire et vitale pour eux.

Les navires arrivent lestés de pierres et bientôt cet

amoncellement lors du délestage forme une matière

première

initiale pour y construire un nouveau port.

Le site connaît une activité intense bien avant la fondation officielle de 1555.

Des documents inédits du règne de Louis XII

témoignent qu’à la fin du XVe s., le site est actif

d’un point de vue commercial,

mais inorganisé d’un point de vue politique et juridique. Les conseillers de Louis XII, dans

un rapport de 1492, insistent sur l’intérêt que représente le lieu, avec le but d’affirmer la

présence royale dans une zone où elle est fort discrète. L’objectif est de faire contrepoids à

l’influence grandissante de La Rochelle.

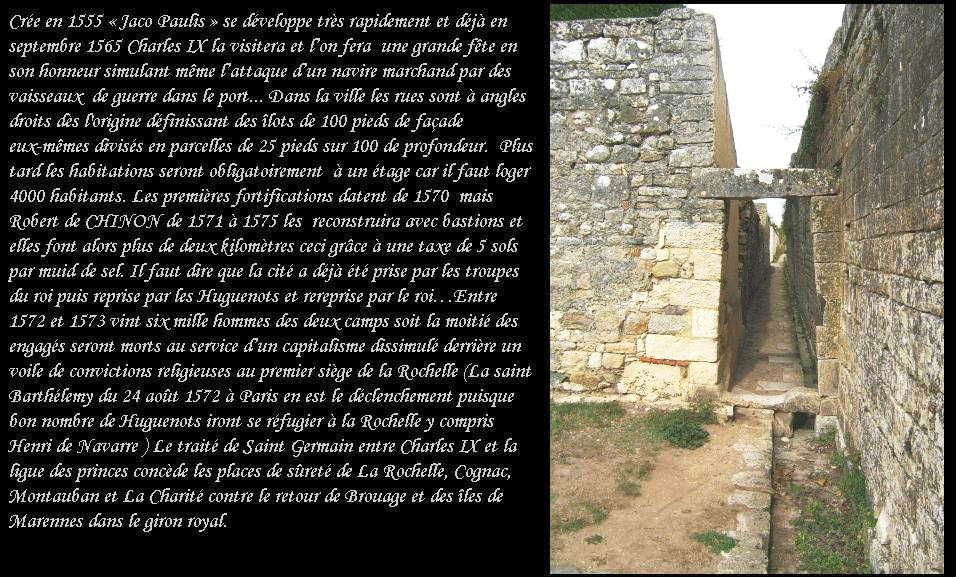

Vers 1555 le seigneur Jacques de PONS crée ainsi une cité portuaire qu'il baptise de son nom: JACOPOLIS.

La ville connaît une expansion fulgurante.

Construite sur des terrains de délestage,

c’est-à-dire un tas de sable, de pierres et de galets

déchargés de navires

venant chercher du sel. Très vite, la ville devient attractive, commerçant avec l’Angleterre,

l’Allemagne, les Flandres mais aussi avec la Scandinavie.

En 1562 Jacopolis se trouve mêlée aux guerres de religion, et les fortifications s'intensifient.

En 1565 un spectacle naval est offert au jeune roi Charles IX (1550-†1574) à Jacopolis, en présence

de Marie de Médicis, il tourne au drame mais le roi s'est bien amusé !

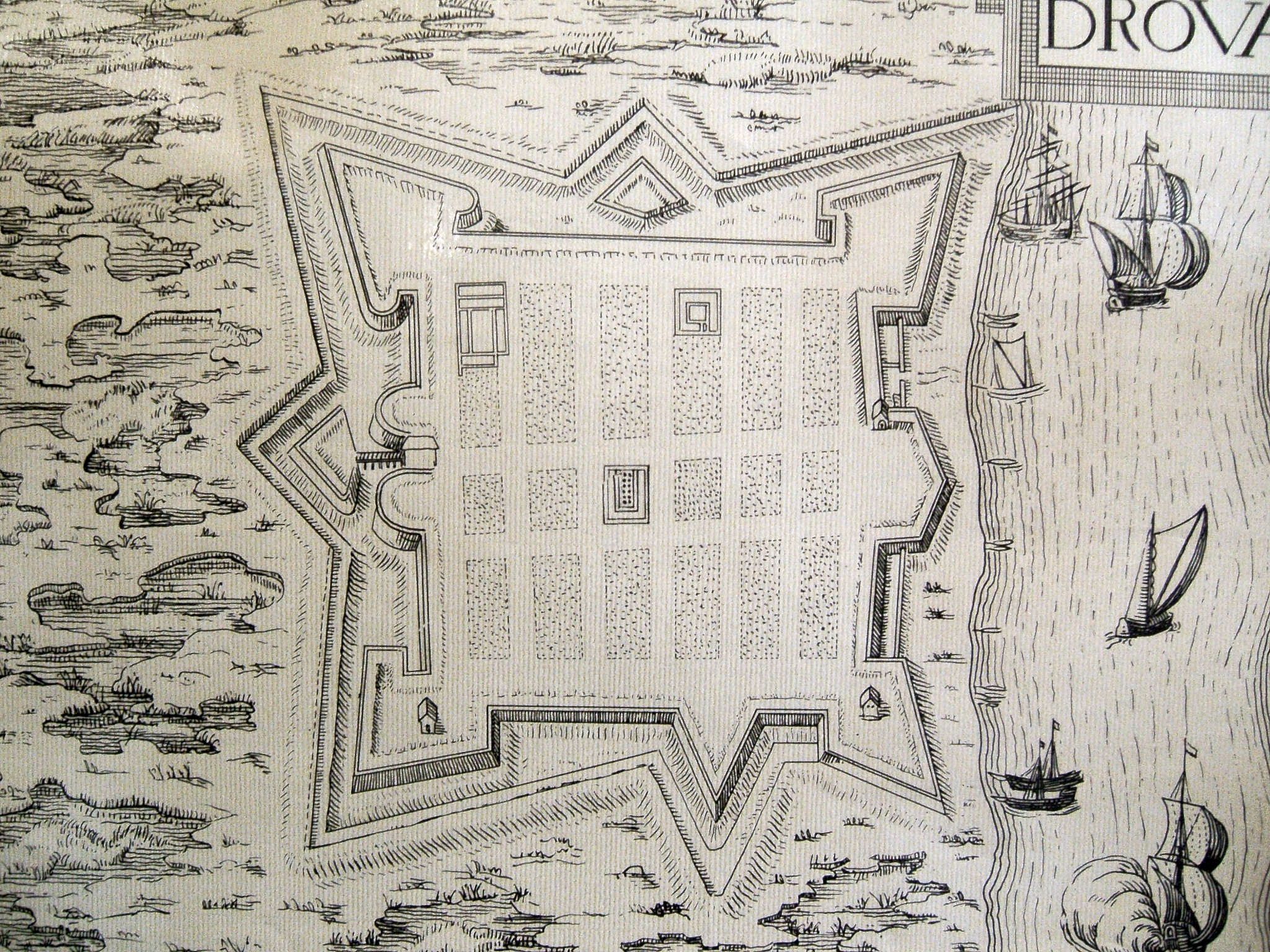

Les premières fortifications sont réalisées par

des ingénieurs Italiens qui font bastionner chaque angle.

L'ingénieur Bernardin Bellamarto

(dont le père Gerolamo Bellamarto a déjà travaillé pour François Ier dès 1540,

au Havre, St Paul de Vence, Dijon et Chalons en réalisant les premiers bastions triangulaires) après avoir fortifié Calais

vient réaliser les fortifications de Jacopolis en 1568.

En 1569, au début de la 3ième guerre de religion, le roi

Charles VII met en place l’organisation militaire destinée

à assurer la paix en Angoumois, Saintonge et Poitou.

Une armée de près de 3300 soldats et officiers y

est détachée, dont une partie à Brouage.

En 1570, alors que de nouvelles fortifications sont construites, Jacopolis

tombe aux mains des Protestants. La forteresse reçoit alors la visite d’Henri de Navarre en 1576,

mais assiégée par les troupes royales, la ville succombe en 1577.

Et son gouverneur François

d'Espinay Saint Luc, prend JACOPOLIS.

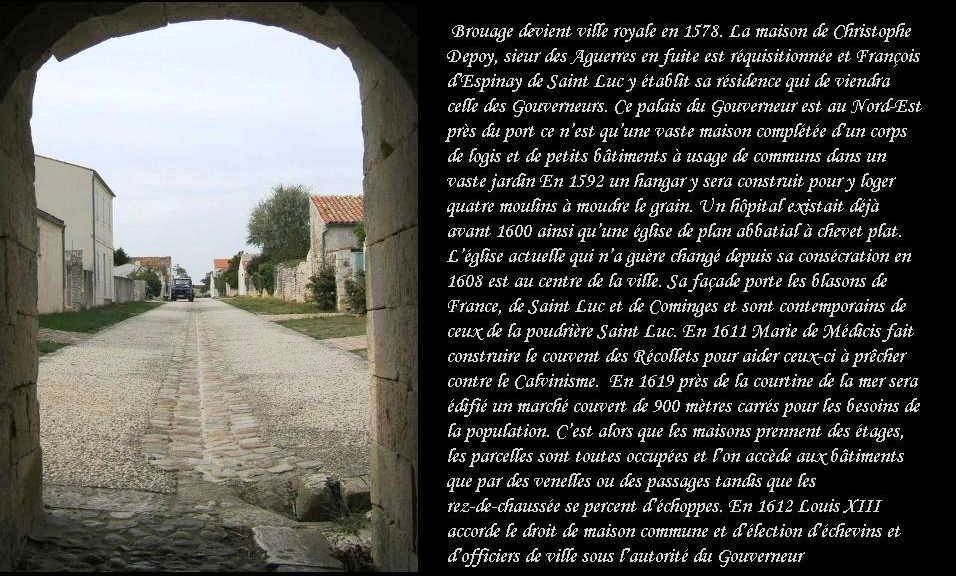

En 1578, Henri III donne le nom de BROUAGE à la cité portuaire, qui devient alors ville royale.

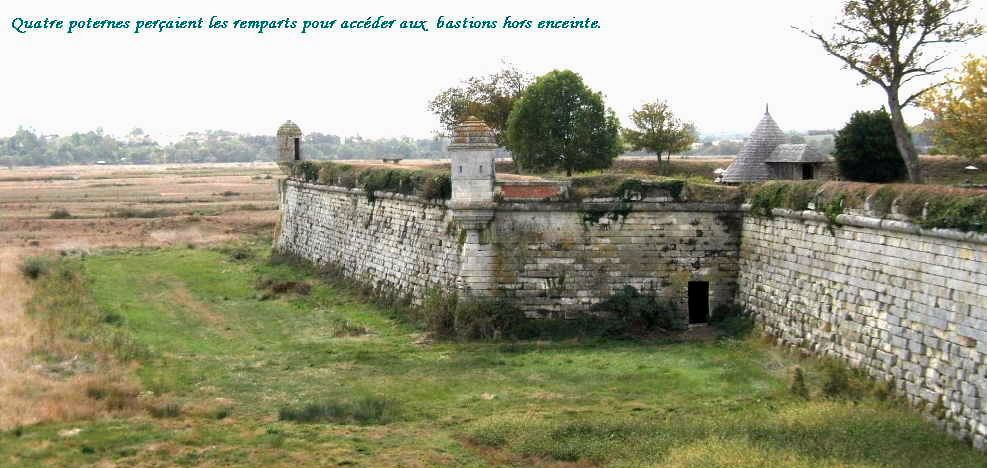

Les fortifications sont repensées et complétées par l'ingénieur Robert de Chinon :

Les fossés, chemins couverts, demi-lunes et le port sont remodelés.

La citadelle sera dans un carré à trame orthogonale, entourée d’une enceinte à sept

bastions répartis aux angles, sur les côtés nord et

sud pour protéger les portes, et à l’ouest.

Une demi-lune borde l’un des flancs.

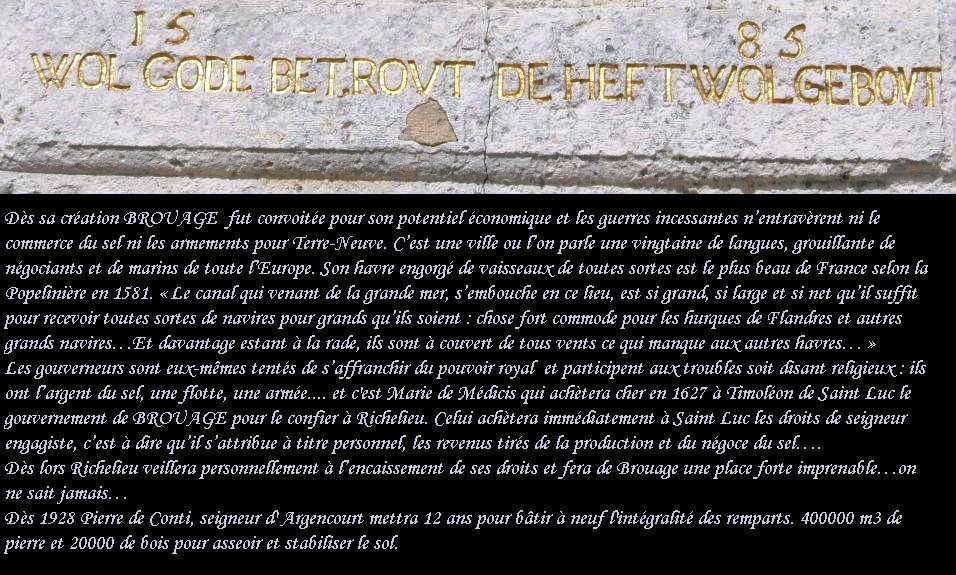

En 1585 BROUAGE subit une tentative de reprise par les protestant, le récit est sur:

http://www.histoirepassion.eu/?1585-Siege-confus-de-Brouage-par-les-troupes-protestantes

Les protestants décidèrent alors de rendre ce port ennemi

inutilisable et Condé, en 1586,

réussit à couler

à l'entrée du chenal une vingtaine de gabarres

chargées de pierres.

L'opération réussit et sonne le glas de Brouage sans toutefois décider de sa fin immédiate.

Et, curieusement, ce n'est qu'après la chute de la Rochelle en 1628, qui marque la fin de ces luttes fratricides,

que Brouage prendra 1'aspect de cette forteresse que nous lui connaissons aujourd'hui.

Car, à défaut d'ennemis, le sel et la richesse qui en découle, subsistent

et

Richelieu, rusé et prévoyant, désire consolider

sa position politique.

Brouage, retiré dans les terres par l'envasement

progressif de la baie, est plus que jamais 1'endroit idéal

pour y

établir un arsenal sécurisé et une base

pour lancer des opérations vers La Rochelle.

A côté des hangars commerciaux et des

bâtiments militaires et religieux, des bâtiments civils sont rapidement édifiés.

Les maisons

s’agrandissent, prennent des étages en dressant leur pignon sur rue.

Quelques venelles

permettent d’accéder aux jardins et aux cours, parfois minuscules.

Les rez-de-chaussée sont

percés d’échoppes faisant de Brouage une véritable ville bien différente du paisible village

actuel.

Son importance est confirmée dans la lutte que la royauté mène contre La Rochelle, ville

phare du protestantisme français.

En 1627, le cardinal de Richelieu a compris la situation

stratégique et économique de ce Brouage providentiel:

il se fait nommer gouverneur de BROUAGE, pour en capter la richesse, et asseoir son pouvoir personnel.

Il ordonne que d’importants chantiers soient

réalisés de 1628 à 1641, sous la direction de

l’ingénieur Pierre de Conti, seigneur de la Motte

d’Argencourt, ancien protestant converti.

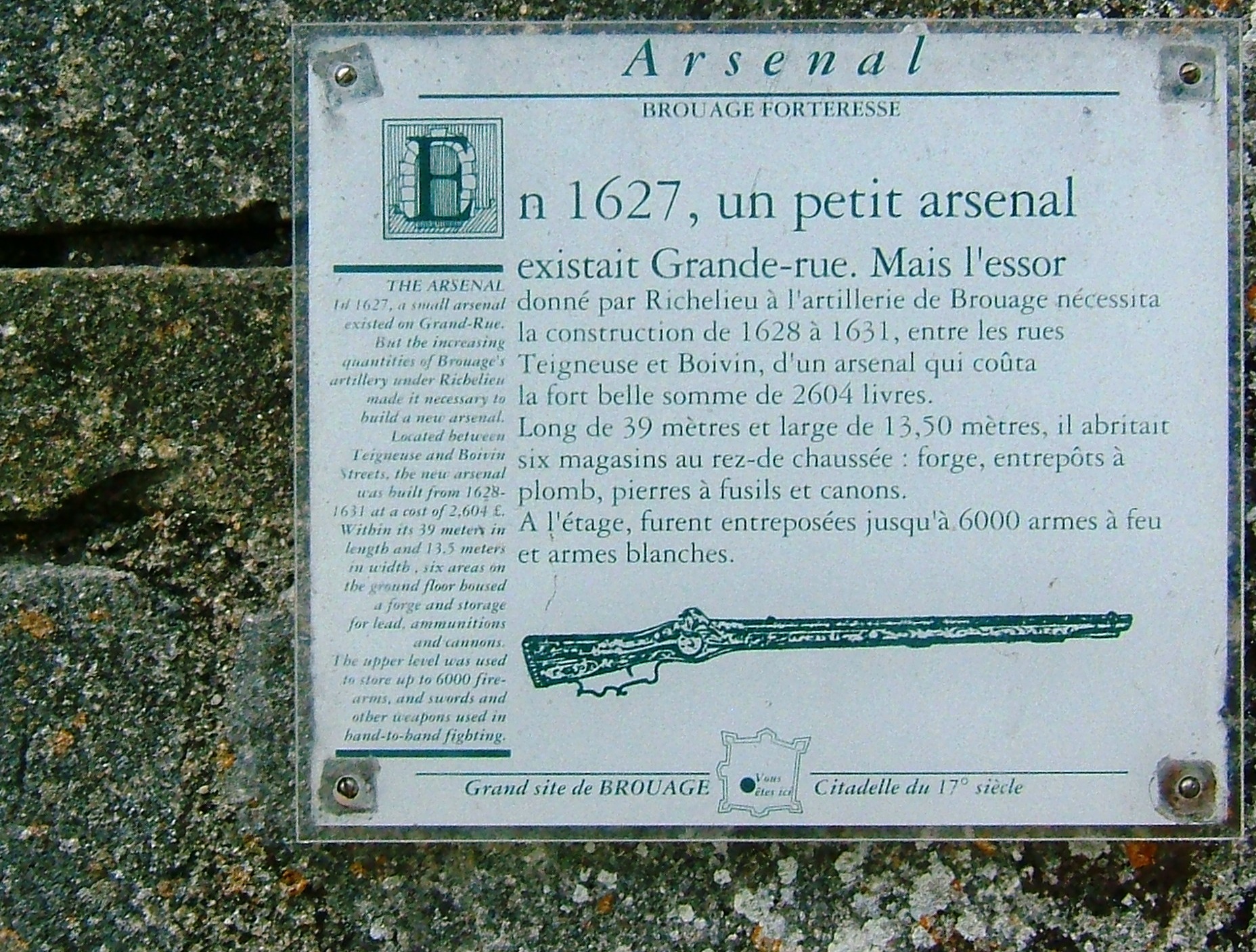

Un arsenal, une halle aux vivres, des poudrières et une forge royale y sont construites.

À l’extérieur, il fait revêtir de pierres de taille les murailles de Robert de Chinon.

Brouage devient alors le prototype des arsenaux modernes, et avec Brest et Le Havre, l’un

des trois pivots de la politique navale de Richelieu.

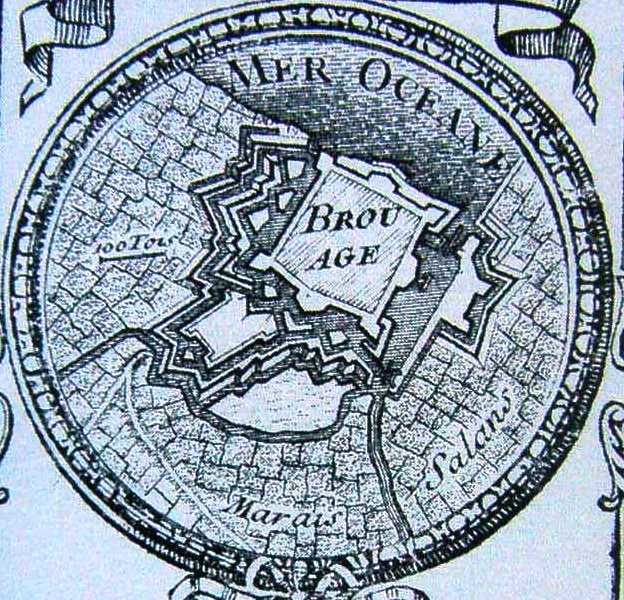

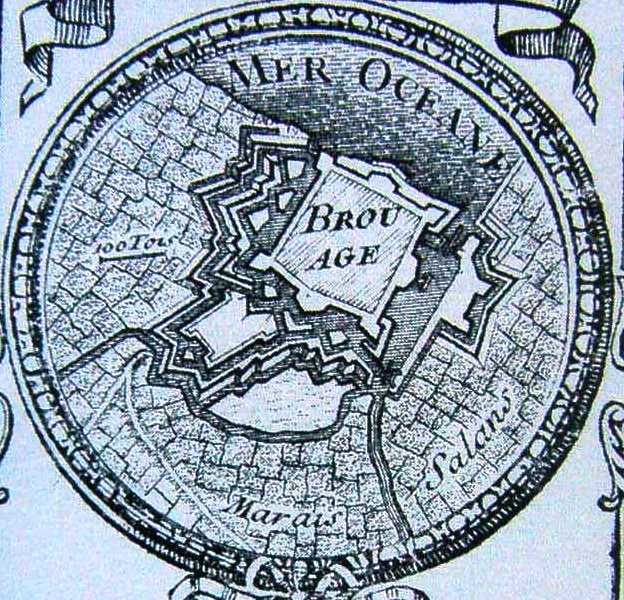

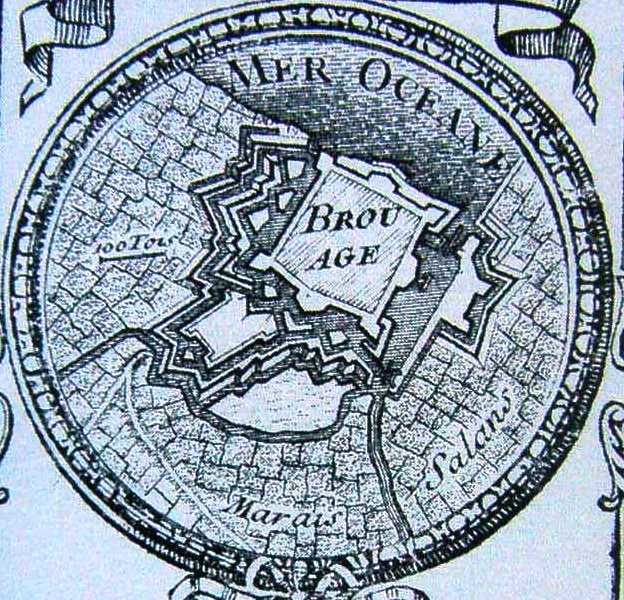

Brouage vers 1640

Brouage reste un témoignage unique des

fortifications du XVIIe.

(d'Argencourt réalisa également la citadelle de St-Martin

en Ré, du fort de la Prée et la digue du blocus de La

Rochelle)

Brouage bien fortifiée résista deux ans au siège des troupes royales lors de la Fronde (1650-1651).

C’est la nature qui aura, petit à petit, raison du port de Jacques de Pons.

L’envasement

continu décidera Vauban à créer l’arsenal de Rochefort en

1665.

En 1685, Vauban complétera cependant les fortifications de BROUAGE.

Les travaux réalisés par Vauban et Ferry son

ingénieur ne permettront pas à Brouage de concurrencer

Rochefort,

La ville est intégralement démilitarisée en 1885 et doit faire face à un exode massif de sa

population. L’exportation du sel n’est plus assez rentable et le paludisme sévit dans le marais.

Deux siècles durant, l'activité militaire perdurera en

tant que garnison et prison, mais Brouage n'est plus stratégique

et l'armée se retire,

le port de ROCHEFORT tout proche a pris la relève.

(Voir sur ce site le pont à transbordeur de Rochefort)

BROUAGE était le premier port de France en 1650 !

BROUAGE est à présent distant à 6 km de la mer et ne s'est pas développé.

BROUAGE est à présent distant à 6 km de la mer et ne s'est pas développé.

. Ce

village aujourd’hui perdu au milieu des marais, n’est que l’ombre de ce que fut Brouage au

XVIIe s.,

un port actif aisément accessible par la mer.

Le chenal actuel n’est rien par rapport à

celui qui permettait aux bateaux de commerce de remonter jusqu’à son havre.

Aujourd’hui

seuls quelques chalands d’ostréiculteurs peuvent le remonter jusqu’au port de la citadelle

envasée.

Les anciens ports souterrains (courtine est de la ville) ne sont plus accessibles, qu’à

pied via des prairies.

La ville est aujourd'hui échouée dans ce qui fut le golfe de Saintonge, zone instable par

définition,

dont les abords n'ont cessé d'avancer et de reculer au gré des marées, des tempêtes

et du temps.

Son positionnement favorable, abrité derrière l’île d’Oléron, en faisait un lieu

apprécié des marins.

DESCRIPTION

DESCRIPTION

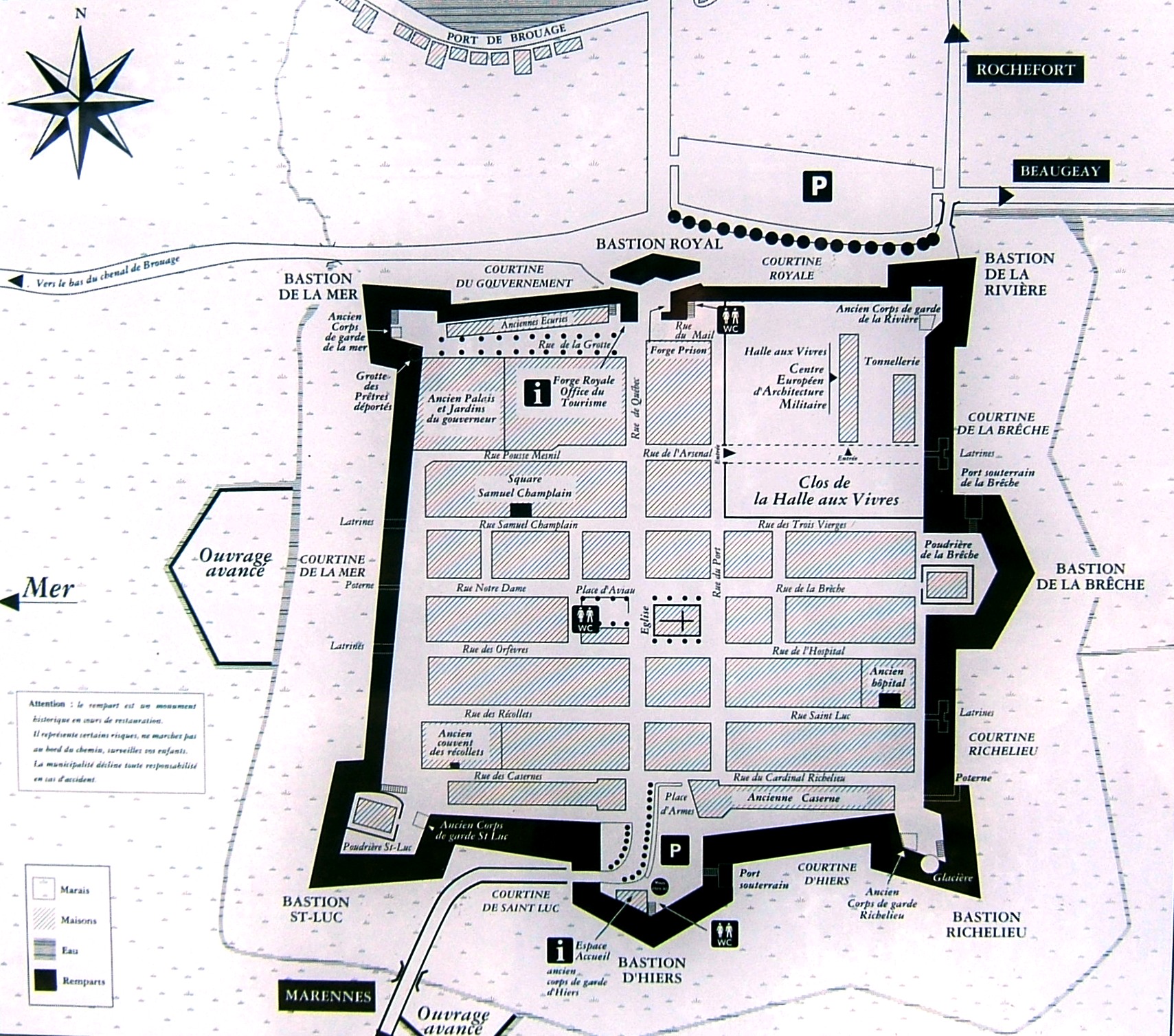

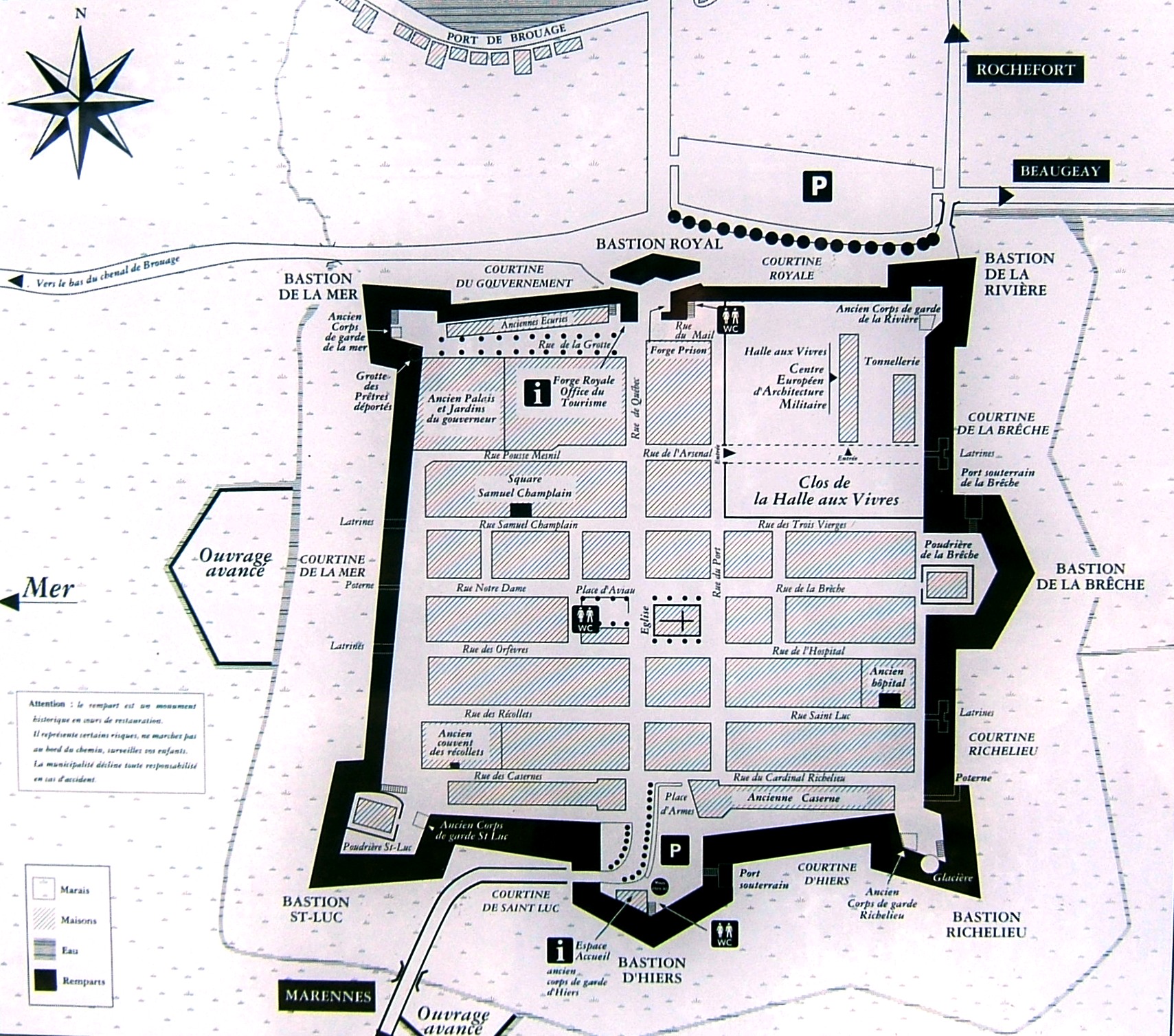

Brouage est un carré presque régulier,

de 400 mètres environ de côtés, flanqué de sept

bastions

dont quatre aux angles et trois sur le milieu de trois des côtés.

Seul le milieu du côté ouest n'en possède pas

: il est défendu par un bastion détaché.

Les sept bastions se nomment: de Richelieu, d'Hiers (la ville la

plus proche), de Saint-Luc, de la Mer, Royal, de la Rivière, de la

Brèche.

Chacun d'eux possède trois échauguettes, à tourelle hexagonale et au toit en forme de dôme,

qui se dressent en encorbellement aux angles et au saillant. Une

échauguette isolée est située au milieu de la façade ouest.

Sur les 22 échauguettes initiales, 6 sont anciennes,

treize ont été reconstruites au XXe siècle et

trois sont encore ruinées.

Le corps de la place fut bâti sur pilotis, le sol étant marécageux.

Les constructions sont en pierre de taille, et d'Argencourt a

minimisé l'utilisation du mortier, trop fragile en milieu marin,

pour favoriser la consolidation les pierres par des clés en fer.

L'escarpe, qui domine le marais d'environ 8 mètres, est

couronnée par un parapet, en briques percé d'embrasures

encadrées, aussi, de pierre de taille.

Sur l'escarpe les armes de la royauté alternent avec celles de Richelieu surmontées du chapeau de cardinal.

Des ormeaux séculaires ont poussés sur le pourtour de la

courtine, et quand j'étais jeune les pieds des remparts

regorgeaient de délicieuses mures.

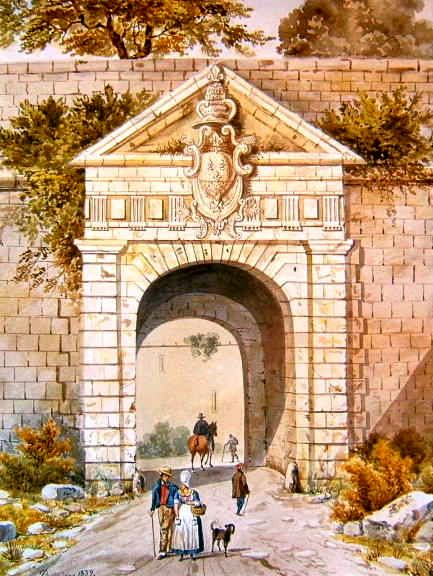

A travers cette muraille, trois ouvertures anciennes:

La porte d'HIERS

La porte d'HIERS, encadrée de deux pilastres doriques, réunis par un arc surbaissé

et surmonté d'un fronton avec l'écusson fleurdelisé et la couronne royale.

La porte au nord.

La porte au nord.

Des rampes permettaient de hisser sur les remparts le matériel militaire de défense, canons, poudre et munitions.

L'escalier dit de "Marie Mancini"

Le port souterrain

Ci-dessus le port souterrain de la Brèche.

Le port souterrain

Ci-dessus le port souterrain de la Brèche.

Le port souterrain de LA BRÈCHE

Gérard mon copain de lycée, donne la dimension du port dérobé.

Son épouse, remarquez les armoiries sur les murs.

L'INTÉRIEUR de la citadelle.

La rue principale mise à part, les maisons ont disparu une

à une, Brouage ayant longtemps servi de « carrière

».

II n'en reste que les portails providentiellement

épargnés comme pour rappeler aux

générations actuelles ce qu'elles cachaient de la

grandeur passée.

Les murs les plus anciens montrent des pierres de lest, d'origine fort diverses.

Au nord, bien à 1'abri du canon, accolés aux remparts, se trouvaient des

casernements et des hangars.

Ainsi que les écuries.

Les habitations devaient obligatoirement avoir un étage, pour optimiser l'espace.

Les premiers bâtiments, façade sur rue, s’installent

dès la fin du XVIe s. Une première maison de 138 m2

est construite.

Les cloisons et les cheminées ont été retrouvées, ainsi que les sols de

chaux posés directement sur des recharges de grave. Au début du XVIIe s., l’îlot se densifie

par la multiplication des habitats sur rue, dont la surface se

réduit, et l’aménagement des cours

intérieures.

Des puits sont aménagés dans les jardins. Brouage est alors à son apogée. La fin

du XVIIe s. ainsi que les XVIIIe et XIXe s. marqueront le recul du port saintongeais, visible

par le retrait des habitations.

L'inscription sur cette maison de 1585 est en hollandais, elle indique qu'il

s'agit d'un commerçant de laines, qui a réussit

grâce à Dieu.

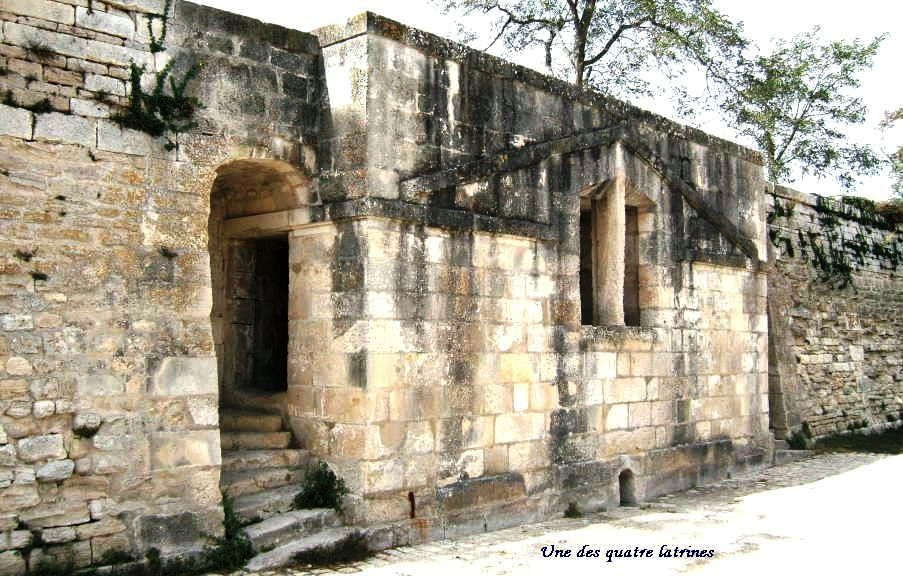

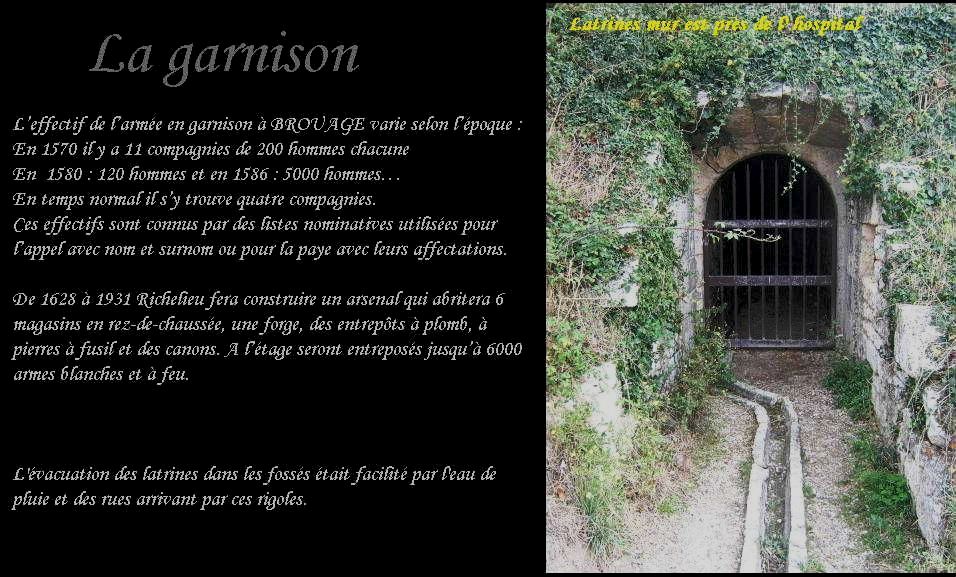

Les latrines

Les latrines

A 1'ouest, les deux monumentales latrines publiques avec leurs fenêtres à attiques,

ou l'on accède par deux escaliers, et qui montrent le souci

d'hygiène et de salubrité qui guidait d'Argencourt.

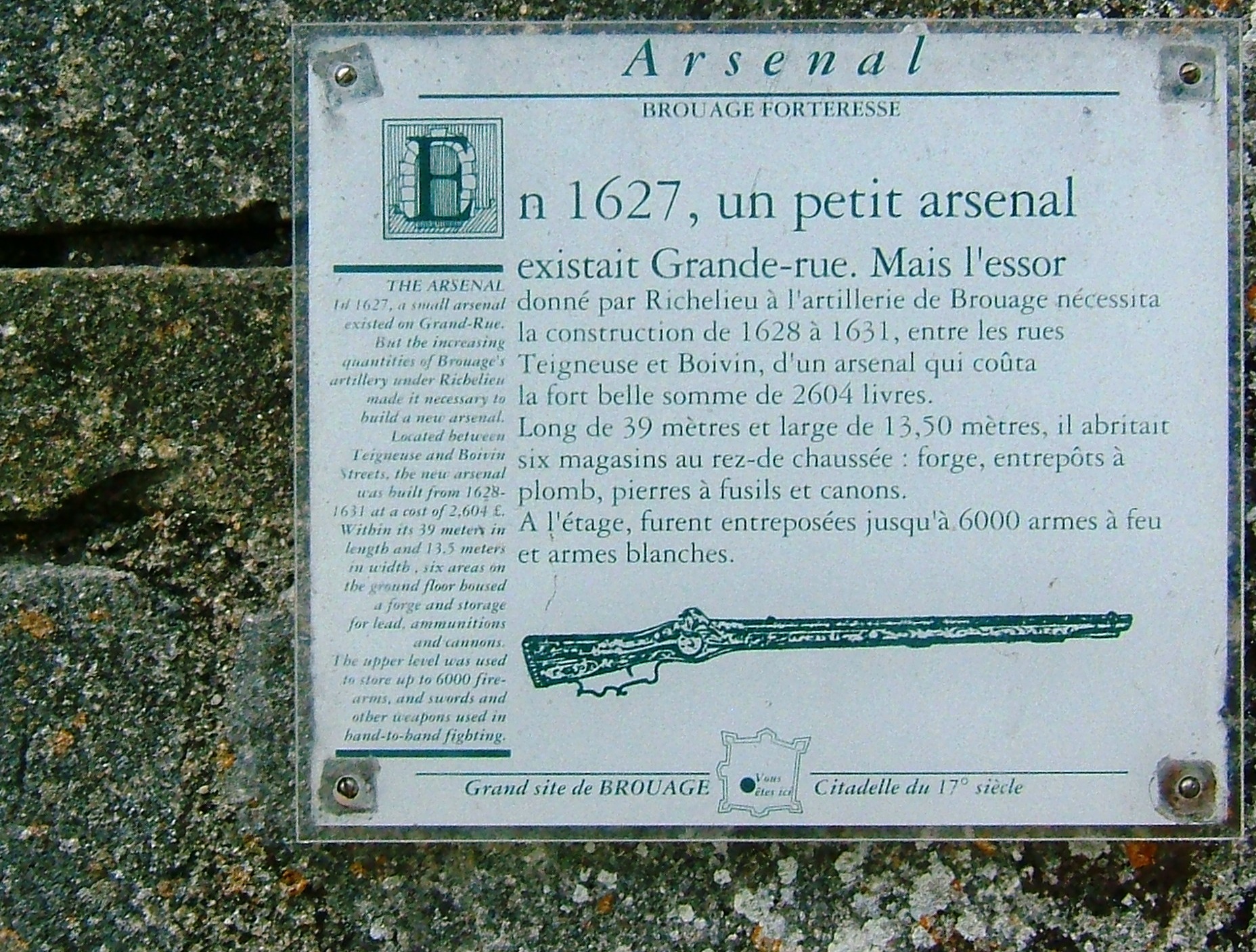

L'arsenal

L'arsenal

La halle aux vivres et la tonnellerie.

A l'est, le magnifique magasin aux vivres à double rangée de voûtes

d'arêtes en plein cintre, de briques et de pierres

L

es différentes affectations de la Halle aux Vivres sont le reflet des mutations de la place forte de Brouage :

– A l’origine, elle servait de grenier à vivres pour ravitailler les troupes et les navires corsaires,

militaires ou marchands qui partaient vers l’Europe du nord et les îles d’Amérique.

A l’étage, 300 tonnes de céréales pouvaient

être entreposées (épeautre, millet, orge, sarrasin,

seigle).

Au rez-de-chaussée étaient stockées les barriques

de vin, de bière et d’eau-de-vie, ainsi que les futailles

de poissons et de viandes salées.

– Brouage perd peu à peu de son importance et la Halle aux

Vivres change d’affectation. Au XVIII° siècle,

elle devient une caserne.

En 1793, pendant la Révolution, elle est transformée en

prison et 145 religieuses y sont incarcérées.

Elles peuvent pratiquer leur culte et circuler librement dans la

cité mais sont obligées d’effectuer des

corvées.

– En 1816, la Halle aux Vivres est transformée en poudrière,

ce qui entraîne l’arasement du quartier qui l’entourait.

L’abandon définitif de Brouage par l’armée en

1885 provoque la vente de la Halle à un particulier.

La restauration date de 1989 à 1991, le bâtiment ayant

été amputé d'un étage pour servir de

carrière de matériaux jusqu'en 1920!

L'intérieur de la Halle aux vivres et pour suivre la tonnellerie

La tonnellerie, pour la poudre à canon, et le transport de vivres sur les navires, avec dans la paroi du rempart,

un entrepôt qui a servi plus tard de prison.

La tonnellerie est à présent une salle d'exposition.

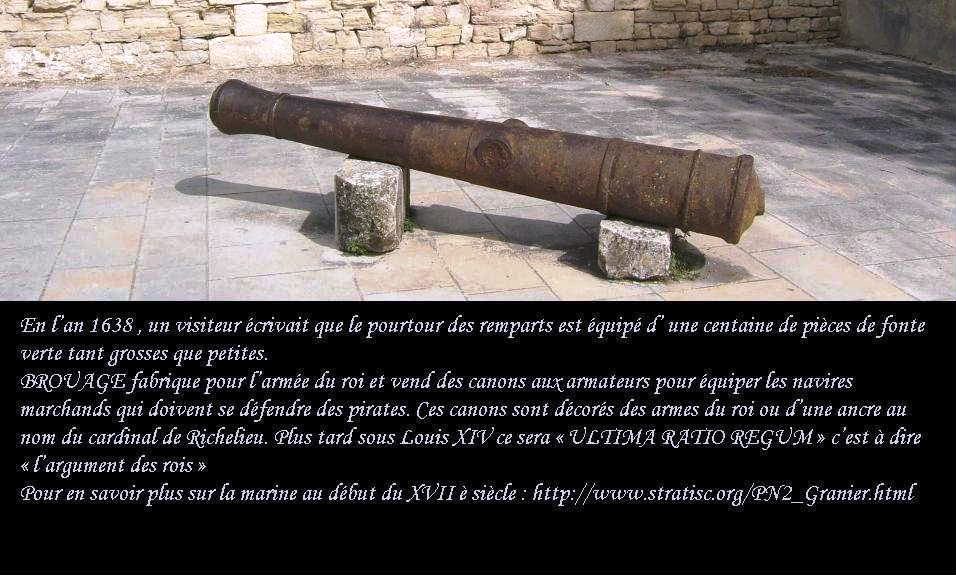

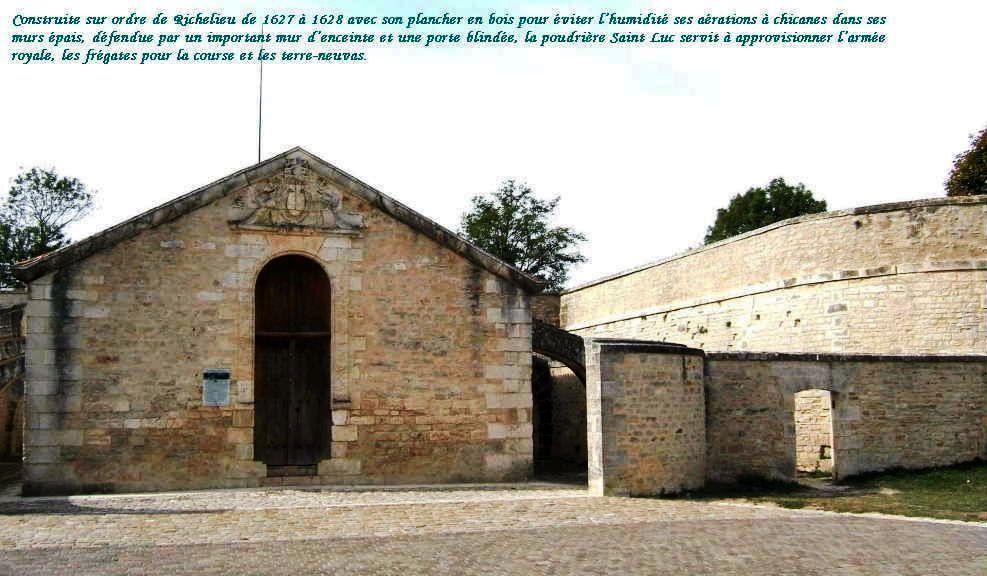

La poudrière Saint-Luc.

Au sud, les casernes et, surtout, la poudrière Saint-Luc, consolidée

par ses arcs boutant

et surmontée d'un fragment de figure de proue qui

domine de belles armoiries qui sont celles

de Saint-Luc lui-même.

Les écuries abritent maintenant des magasins pour touristes.

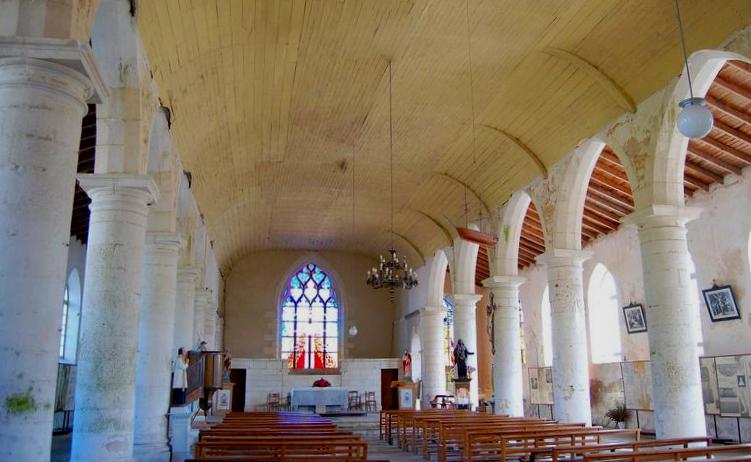

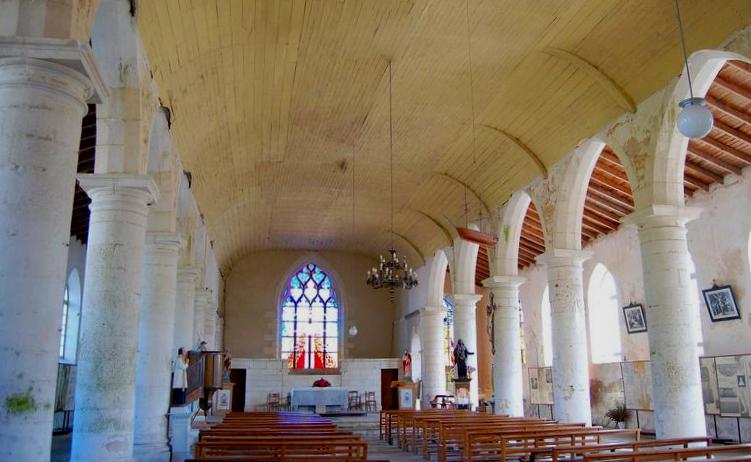

L'ÉGLISE

La charmante église sans style bien défini, mais

dont la nef évoque, symboliquement, la carène renversée d'un navire :

elle fut construite par Timoleon Saint-Luc et consacrée en 1608, année

qui coïncide curieusement avec la fondation, par Champlain, de Québec !

L'église Saint-Pierre a été ouverte au culte en

1608, année de la fondation de Québec. Elle est

antérieure à la construction des remparts.

La restauration de l'église et de sa toiture ont

été financé par l'état du

Québec, car cette église est un lieu de pèlerinage

pour les quebequois. Les vitraux sont des chefs d'oeuvre relatant la découverte et fondation du Québec.

Les panneaux dans l'église traitent de la fondation et christianisation de l'Acadie.

Deux des nombreux vitraux qui sont un livre d'histoire sur la fondation de l'acadie.

(Voir sur ce site la saga de la fondation du Québec)

VAUBAN

Vauban n'a pas réalisé la citadelle de BROUAGE, il l'a

complétée en 1685 avec la collaboration de Ferry.

Une poudrière plus tardive, dite de la Brèche, du meilleur Vauban, date de 1692, avec son toit en dalle de pierre.

L'Hôpital

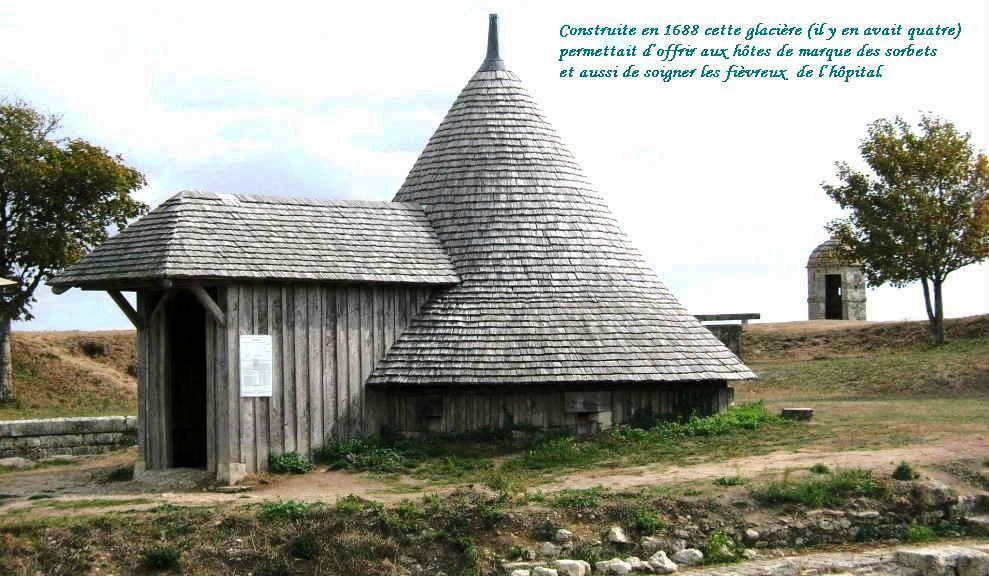

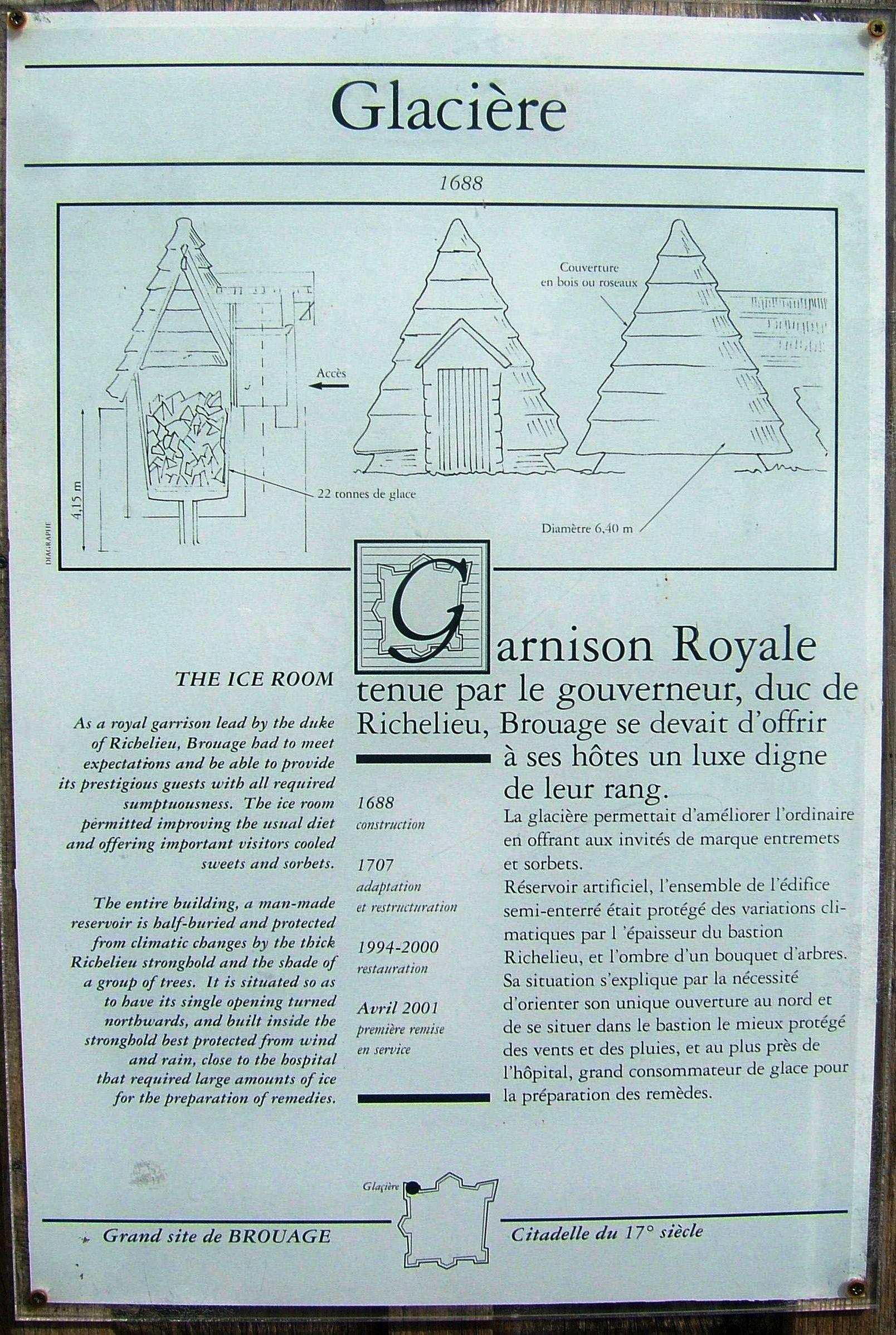

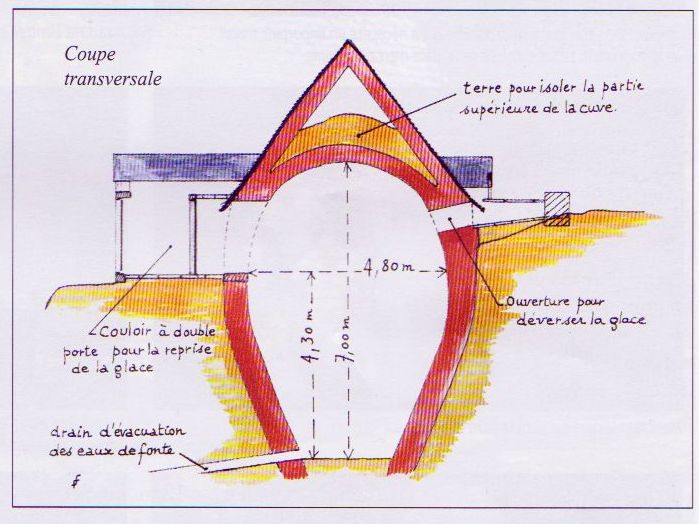

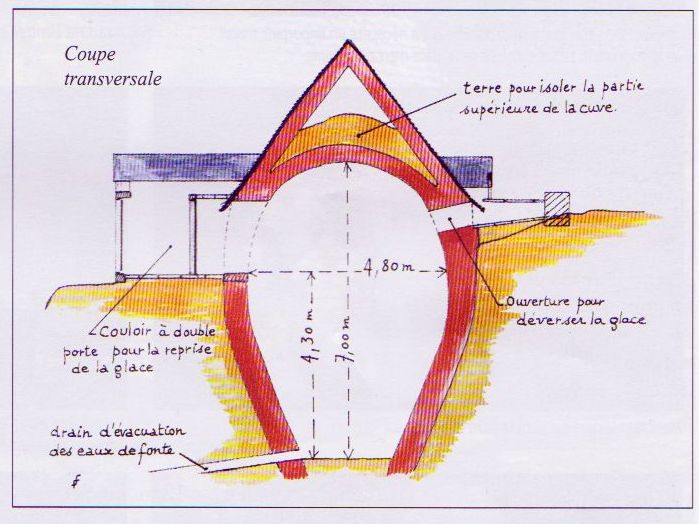

La GLACIÈRE

Construite en 1692 sur le modèle Vauban, elle se compose d’une voûte soutenue de massifs contreforts.

Ses ouvertures sont des conduits coudés afin que nul ne puisse y jeter des brasons.

Dans ce même souci de sécurité, une double

enceinte de protection a été édifiée,

le plancher ne contient aucune pièce métallique,

et deux métaux différents ont été

utilisés pour la réalisation des gonds des portes

d’entrée.

Coupe type d'une glacière.(Source MPF)

Marie Mancini et Brouage.

Marie Mancini fille de petite noblesse italienne, est née

à Rome le 28 août 1639, elle est la nièce de

Mazarin

lequel fait venir de Rome à la cour de France, ses neveux et nièces pour les placer.

Ainsi Marie, en 1655, arrive à Paris puis à la cour

l'année suivante, où sa soeur Olympe est

déjà courtisée par le jeune Louis XIV âgé

de 17 ans.

En 1658, le roi parti faire la guerre dans le nord attrape une fièvre et Marie en l'apprenant verse des larmes.

Était-ce parce qu'elle est amoureuse, la place était

libre puisque Olympe venait d'être mariée en 1657?

Ou bien par calcul, craignant de voir le roi mourir avec ses espoirs de devenir reine?

Louis XIV remis de sa fièvre, apprend qu'une jeune fille a versé des larmes sur son sort, et il en tombe amoureux.

Leur liaison éclate à la cour de Fontainebleau

à l'automne 1658. Ils partagent entre autres, l'amour de la poésie et

de la littérature.

Mazarin pourrait se réjouir de l'éventualité d'un

beau mariage, mais il a d'autres plans pour le roi, et Anne d'Autriche,

la reine mère est violemment opposée à cette union.

Pour des raisons politiques le roi doit épouser

l'infante d'Espagne, c'est une des clause du traité des

Pyrénées signé le 7 nov 1959...

Marie Mancini rejoint alors Brouage le 14 septembre 1659 avec ses jeunes sœurs Hortense et Marie-Anne.

Alors que Louis XIV part pour l’Espagne se marier, on lui accorde

d’aller rendre visite à Marie à Cognac.

Ce sera la dernière fois que Louis et Marie pourront se voir seuls, ce, pendant trois jours.

En 1661, Marie épouse Lorenzo Colonna,

Connétable de Naples, un beau parti que son oncle Mazarin

lui a trouvé avant de mourir.

Dès lors, Marie vit en Italie et aura trois fils.

De cette idylle il nous reste quelques lettres échangées entre les amoureux.

Les forges

Dans les flancs du bastion royal, deux forges suffisaient aux besoins de la place forte.

Ces lieux, sont aujourd’hui l‘Office du Tourisme

de Brouage, qui les loue aux particuliers, ou associations souhaitant

exposer.

(Photo internet)

(Photo internet)

La forge royale organisée autour d’une superbe cheminée centrale, la

pièce présente une voûte sur 4 pans éclairée par deux baies en plein

cintre

qui ouvrent à l’intérieur du bastion et la forge prison.

Il

reste de nombreuses traces et plaintes des hommes et femmes emprisonnés.

Les graffitis huguenots dans la forge devenue prison.

Remettons nous dans le contexte:

Les

huguenots furent persécutés dès 1534 où une

femme, convertie, fut brûlée vive à la

Rochelle.

En 1550 une ordonnance interdit la vente des livres d'Érasme.

En 1552 les condamnations à La Rochelle pouvaient être

l'étranglement, le bûcher, le fouet ou le bannissement.

Dès 1558 Pierre Richer de l'Isle ose pêcher le calvinisme

dans l'église St-Barthélémy de La Rochelle

En 1568 un protestant est nommé maire de La Rochelle, il fait

démolir des églises pour réaliser des remparts

1568 est signée la paix de Longjumeau entre catholiques et

protestants, c'est une brève trêve, la paix ne fut pas

respectée.

Commencent de nombreuses guérillas entre catholiques et protestants

Le 4 août 1570 Catherine de Médicis signe la paix de

St-Germain, fin de la 3ème guerre de religion qui laisse 4

places fortes aux protestants.

Condé et Henri de Navarre reprennent Brouage.

En 1571 un synode des églises réformées se

réunit à La Rochelle sous la présidence de

Théodore de Bèze, en présence de Coligny, d'Henri

de Navarre et du prince de Condé.

La même année un collège y est crée, on y enseigne le latin, le grec et l'hébreu

Le 18 aout Henri de Navarre se marie et le 24 aout 1572 c'est la

Saint-Barthélémy à Paris, les nobliaux protestants

sont éliminés dans un bain de sang,

d'abord en région parisienne puis dans les grandes villes.

Jusqu'à la fin de l'année 1572, les exactions

entraînèrent une forte émigration. Beaucoup de

réfugiés allèrent à Genève, qui prit

le surnom de « cité du refuge »

Strozzi, gouverneur de Brouage, reçut de Catherine de

Médicis l'ordre de s'emparer de La Rochelle, c'est le

siège de decembre 1572 à juin 1573.

"Le blocus de La Rochelle fut complété par une flotte de 3 vaisseaux,

cind galères et 22 pataches et aussi par une grande carraque que l'on remplit de pierres, que l'on coula dans la baie."

Ce sera un échec, la paix de Boulogne est signée, les protestants gardent La Rochelle.

En 1577 Henri III envoie deux armées qui libèrent Brouage, St-Luc devient gouverneur.

De l'année1585 voici un extrait sur une tentative de reprise de BROUAGE par les protestants:

"Cependant M, le Prince, pour ne laisser ces troupes inutiles,

résolut, avec M. de Rohan, & les Seigneurs qui lors

l’accompagnoient, de

faire acheminer l’armée vers les Isles de Saintonge, pour

seulement recouvrer Soubize & le château de Saint Jean

d’Angle,

que le Sieur de Saint Luc, qui étoit Gouverneur de Jacopoli, dit Brouage,

avoit pris, & y avoit mis garnison. C’étoit aussi pour se saisir des sels qui estoient esdites Isles,

desquels on pouvoit faire un grand denier."

C'est à cette occasion qu'ils coulèrent dans le chenal des navires plein de pierres.

...

En 1628 Louis XII et Richelieu entreprenne le siège de La Rochelle qui se solde par la rédition.

Dès 1665 des pressions et des édits se font à l'encontre des protestants majoritaires en Saintonge à l'époque.

En

1678, des persécussions contre les protestants, sont

lancées, telle que la fermeture des écoles protestantes

de Marennes.

Le 9 mai 1680, Seignelay écrit à Louis XIV:" Il y a ici

(Rochefort) un grand nombre de conversions, souvent des familles

entières reviennent au catholiscisme

pour le coût d'une très petite somme..."

Le 3 juin un décret interdit la conversion au protestantisme.

En 1681 commencent les premières "dragonnades" dans la région, elles s'intensifient jusqu'en 1686.

La dragonnade est une persécussion qui consiste à faire

héberger à domicile et à ses frais, en principe un

militaire,

jusqu'à obtenir la conversion de la famille. C'est un moyen

très efficace, promu par Louvois et Mme de Maintenon.

En 1684 le temple de Marennes est détruit sur ordre de l'intendant de Rochefort.

Le 18 octobre 1685 Louis XIV signe la révocation de

l'édit de Nantes, les protestants doivent abjurer, la plupart

préfereront fuir.

Ils ne peuvent plus exercer les professions de notaires, juges, medecins, imprimeurs, libraires, pharmaciens...

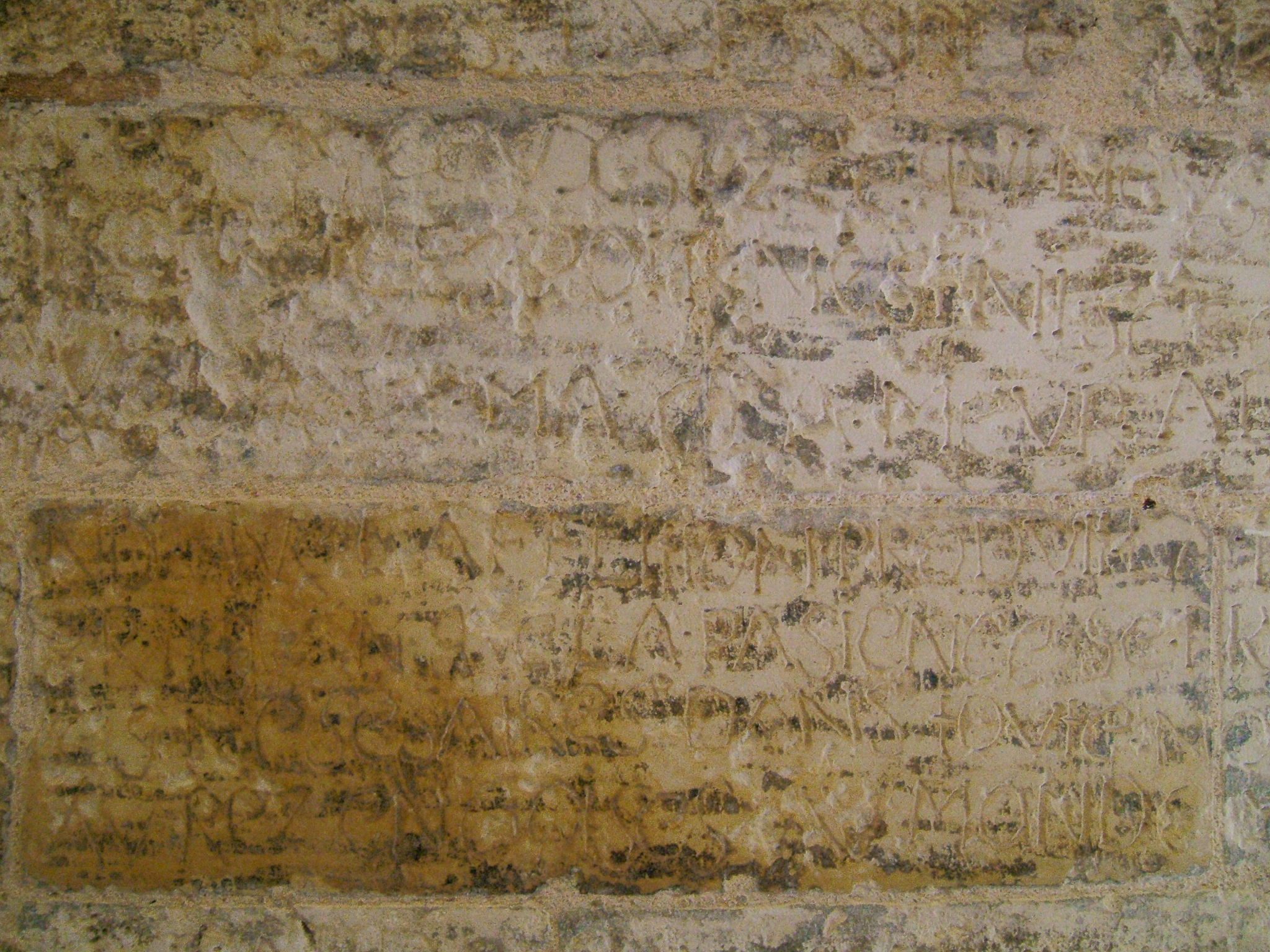

L'ancienne forge-prison de la citadelle de Brouage renferme des inscriptions de huguenots,

elles ont été relevées en 1955 par le pasteur pasteur André Micaleff.

L'une d'elle est la confession de foi d'une femme:

QUI QUE TU SOIS QUI TE DONNE LA PENE DE LIRE CETTE

EXCRITURE JE PRIE DIEU QUE TU SOIS SA CREATURE PAR SA

GRACE COMME TU L'ES DE NATURE.

(on distingue ici le fils)

M RIVET PRISSONNIERE A CAUSE QUE JE PORTE

TESMOUGNAGES AU PERE DE JESUS CHRIST MON SEUL

SAUVEUR ET REDEMPTEUR ET UNIQUE MEDIATEUR EN

TOUTE SA VERITE ET PURETE POUR NE VOULOIR ET NE

POUVOIR NI NE DEVOIR CONNOISTRE EN L EGLISE DE MON

SEIGNEUR JESUS CHRIST D AUTRE CHEF QUE LUY NI D AUTRE

AVOCAT NI D AUTRE MEDIATEUR NI D AUTRE INTERSCESSEUR

DEDANS LE CIEL QUE MON BON PASTEUR LE FILS UNIQUE DE

DIEU ROY QUI ME GUIDE ET ME CONDUITS ET ME SAUVE ET

ME GARDERA DE LA MORT ETERNELLE (CEE MON CREDO ET

MON SEUL EVANGILE).

____________________________________________

DIEU TU VOIS COMME ON EST EN PENNE.

________________________________________

PLUTOT MOURIR QUE RENIER SA FOY

_____________________________

REPOUSSEZ LA TENTATION. N ABJURE PAS.

QUI VIENT DE RENIER SA FOY SEE ESTRE TRAITRE ET PARJURE

CAR SEE RENIER JESUS CHRIST CAR SEE ROMPRE AVEC JESUS

CHRIST CAR CEE UN CRIME ET UN PECHE MORTEL.

SOU CECY TU VOIS COMMENT ON SERA QUAND ON SE SERA

RENIE. MAUDIS ALLEZ EN ENFER.

ALLEZ EN ENFER.

ENFERS.

____________________________________

DIEU EST MON FORT ET MA RETRETE.

ESPOIR N EST NI SECOURS QUE DE DIEU NOTRE PERE.

PRESERVEZ VOTRE FOY VOUS AUREZ ENGOISSES AU MONDE

MAIS AYEZ BON COURAGE J AY VAINCU.

SI QUELQUN M AIME IL GARDERA MA PAROLE.

SI QUELQUN NE SE DECLARE AVEC LUI (...) [il] NE POURRA

JAMAIS AVOIR UNE DEMEURE AVEC LUI.

JE SUIS LE CHEMIN LA VERITE. QUI VIENT A MOY N ORA JAMAIS SOIF.

LE CHRIST. JESUS CHRIST EST LE PAIN DE VIE DESCANDU DU CIEL.

JE SUIS. NON PAS FAIRE MA VOLONTE MAIS LA VOLONTE DE CELUI QUI

M A ENVOYE. ATANT TOI A L ETERNEL ET TIEN BON IL RENFORCERA TON

CŒUR. L ETERNEL AIME ET SOUTIEN ET JUSTEMENT TE MAINTIENT

________________________________________________________________

ST-PIERRE DELIVRE DES FERS

_

DU FOND DE L EPREUVE DE NOTRE FOY C EST UNE VERITE CONSTANTE CAR L EPREUVE DE NOTRE

FOY NE PEUT POINT FAIRE SANS QUELLE PRODUISE LA PATIENCE ET IL N EST PAS POSSIBLE

DE SUBIR SANS LA PATIENCE L EPREUVE DE NOTRE FOY. Sez CE QUE NOUS APPRAND CO(M)BIEN

IMPORTENTE EST NOTRE PATIENCE [SEE QUE DIEU NE VEUT PAS EXAUSSCE ET NOS CLAMEURS

ADRESSEE A DIEU IL A L ETERNITE POUR QUE

SES DESSINS PARESSE PAR LEUR MOYEN] SEE CE QUE NOUS APPRAND QUE L AFFLICTION

PRODUIT LA PATIENCE CAR CE N EST QUE DANS LES AFFLICTIONS ET PAR LEUR MOYEN QUE LA

PATIENCE SE PRODUIT ET QUELLE SERA FORMEE ET

RAFFERMIRA NOS COEURS. LES EPREUVES ST NESESAIRES

DANS TOUTE NOTRE CONDUITE ET Y COUTENT NOTRE FOY

EN NOTRE PERE ET EN TOI.

___________________________________________________

|

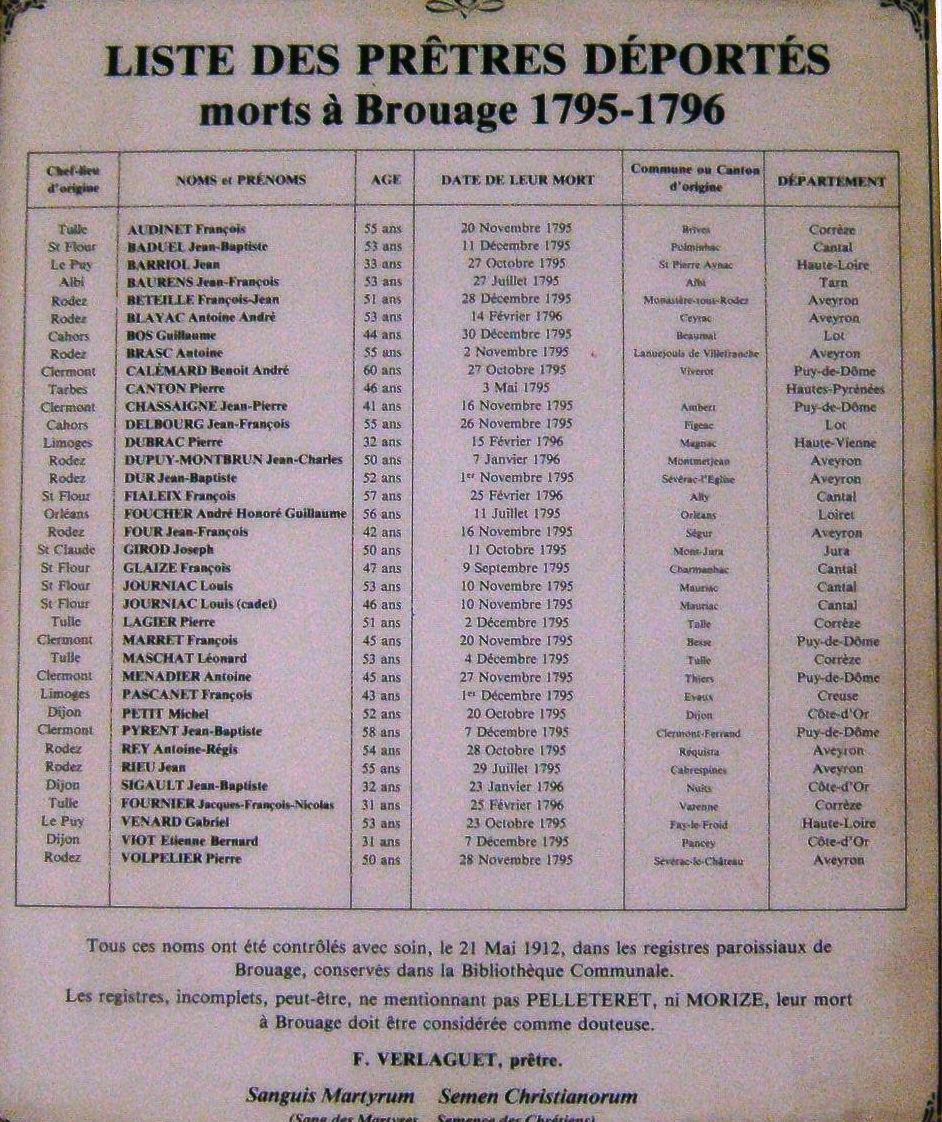

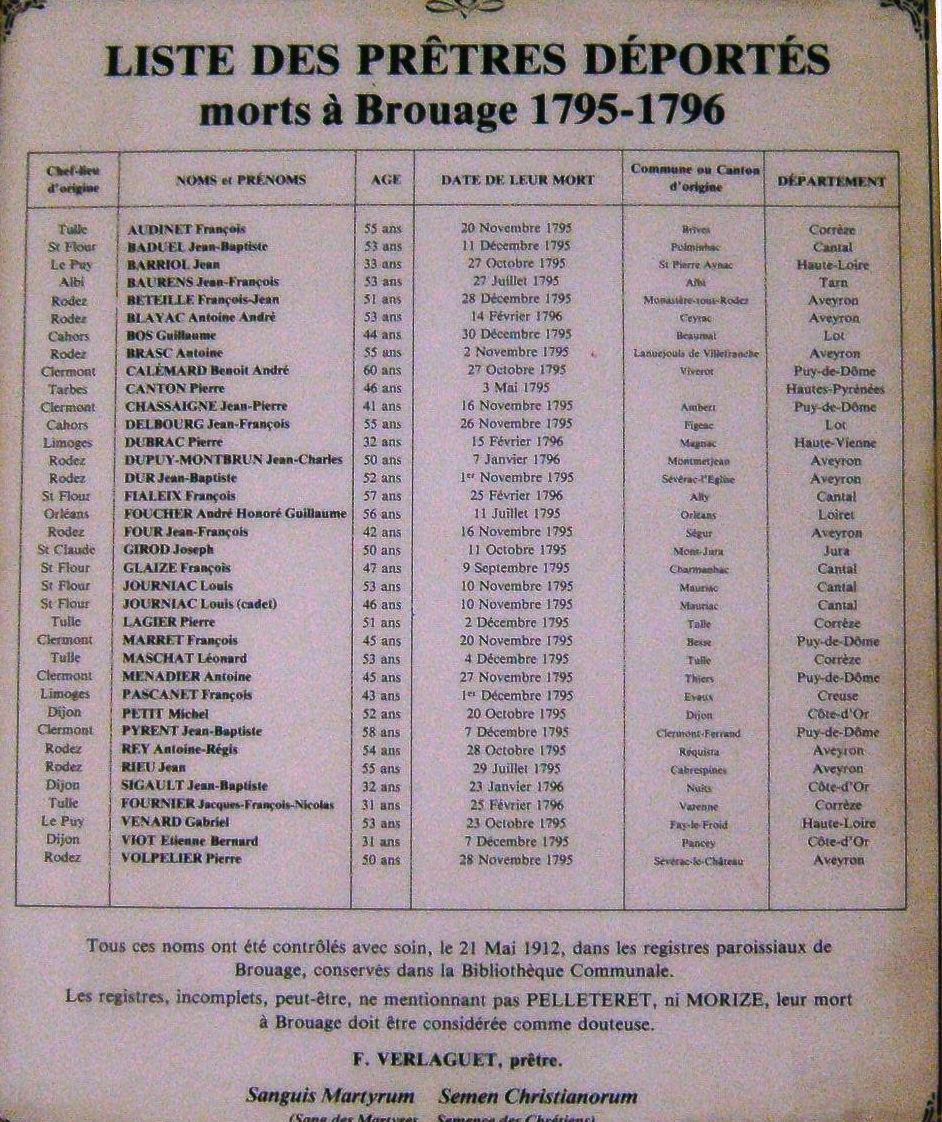

Les prêtres réfractaires à BROUAGE.

La Constitution civile du clergé, est un décret de l'Assemblée nationale constituante du 12 juillet 1790

qui réorganisait le clergé séculier

français, instituant une nouvelle Église (l'Église

constitutionnelle).

« Par décret de

l'Assemblée nationale, et conformément à la

constitution civile du clergé en date du 24 août 1790,

tous les ecclésiastiques prêteront le serment exigé un jour de dimanche après la messe,

en présence du conseil général de la commune et des fidèles.

Ceux qui ne le prêteront pas

seront réputés avoir renoncé à leur office

et il sera pourvu à leur remplacement. »

Ce decret provoqua la division du clergé français en clergé constitutionnel et clergé réfractaire.

La plupart des prêtres réfractaires prennent le parti de

la contre-révolution et les patriotes suspectent les

ecclésiastiques, ce qui engendre des haines passionnées.

De très nombreux catholiques, paysans, artisans ou

bourgeois, qui avaient soutenu le tiers état, rejoignent ainsi

l'opposition.

Dans l'Ouest de la France, alors que des régions comme la

Bretagne ou la Vendée avaient soutenu les débuts de la

Révolution,

celles-ci deviennent des foyers de troubles et de guerres liés à la contre-révolution.

Les débats agitent en profondeur la société française pendant les six premiers mois de 1791,

et commencent à couper le pays en deux. Ils divisent des familles, rompent des amitiés anciennes.

Le 29 novembre 1791, un décret donne aux administrateurs locaux

la possibilité de déporter les prêtres de leur

domicile en cas de trouble.

De nombreux prêres sont alors déportés.

N’ayant pas voulu prêter serment à la constitution

civile du clergé du 12 juillet 1790, 829 prêtres et

religieux,

de 35 départements de France, ont été «

déportés » à Rochefort, à partir

d’avril 1794, sur deux vaisseaux négriers français,

les « Deux Associés » et le « Washington », pour être envoyés en Guyane.

Ces navires, ancrés dans la rade de l’Île

d’Aix, ne partirent jamais en raison de leur état et du

blocus anglais qui interdisait la sortie en haute mer.

Dans le but inavoué de les faire disparaître

clandestinement et sans bruit, les équipages leur firent subir

les pires souffrances.

Ce dessein faillit réussir car, en dix mois, 547 d’entre

eux moururent par suite des mauvais traitements qui leurs furent

infligés

et furent enterrés, pour la majorité d’entre

eux, sur l’Île d’Aix et l’Île Madame.

Ce n’est qu’après la chute de Robespierre (28 Juillet 1794) que la Convention se vit obligée

de libérer ceux qui restaient : 282 ! à partir du 5 février 1795.

(Source : http://pretres-deportes.rabany.eu/)

Mais ce n'est pas tout. 600 autres prêtres détenus à Bordeaux et dans la citadelle de Blaye,

sont embarqués sur trois navires en 1794 : Le Jeanty, Le Dunkerque et Le Républicain.

Alors qu'ils descendent la Gironde, ils sont pris dans une

tempête et obligés de se mettre à l'abri dans la

rade de l'île d'Aix, à côté des deux

négriers.

Les victimes subissent de mauvais traitements, des épidémies se développent.

De nombreux prêtres décèdent sur place et sont enterrés à l'Île Madame.

Afin d'éviter une contamination générale, les

autorités décident de transférer les autres

à la Citadelle de Brouage ou à Saint-Jean-d'Angély.

Quand le convoi arrive à la citadelle, les prêtres sont

entassés dans l'ancien couvent des Récollets ou dans

l'église.

Pas beaucoup mieux traités que sur les bateaux, beaucoup de prêtres vont y mourir.

Ce n'est qu'en 1796 qu'une petite liberté de mouvement leur sera

accordée à l'intérieur des fortifications.

(Source : notice "Brouage durant la Révolution", mise à disposition dans l'église)

La constitution civile du clergé fut abrogée par le concordat de 1801

_______________________________________

CHAMPLAIN

Retour

à IMAGES de SAINTONGE

Retour

à IMAGES de SAINTONGE